Ноябрь 2020 — Блог интернет магазина чая и посуды Золотой Жук

Китайские ученые изучили влияние различных микроорганизмов на формирование вкуса и аромата шу пуэра на различных стадиях его ферментации. Пуэры, как известно, это чаи, которые проходят ферментативное окисление (ферментацию) не только под действием ферментов, содержащихся в самих чайных листьях (как другие виды чая), но и под действием ферментов, получаемых извне. Например, от различных микроорганизмов, которые в теплой и влажной обстановке (непременной при производству шу пуэров) размножаются на чае в большом количестве и разнообразии. При этом, конечно, разные микроорганизмы действуют на чай разными способами и с разным вкусо-ароматическим результатом. В общем и целом это всем уже давно понятно, но частностей — того, например, какие микроорганизмы на какой стадии ферментации формируют основные вкусо-ароматические характеристики чая — толком еще никто не изучал. Ну так вот. Наблюдая за пуэром в течение 45-дневной ферментации, ученые определили, что группа ароматических веществ, отвечающая за прелые, древесные и пряные ароматы, формируется, большей частью, в самом конце ферментации, начиная, примерно, с тридцатого дня — и на нее работают бактерии рода Bacillus, грибы родов Rasamsonia и Lichtheimia и дрожжи рода Debaryomyces. А ароматические вещества, отвечающие за цветочные ароматы, формируются на ранних стадиях ферментации и за них отвечают высшие аэробные плесневые грибы рода Aspergillus. Бактерии, грибы и дрожжи — путь к хорошему чаю.

Оригинал- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740002018301588

1. Мифы о счастливых крестьянах, мифы о несчастных крестьянах.

В российской истории достаточно много мифов.

Часть из этих мифов связаны с определённым политическим заказом.

Другая часть - с нежеланием разбираться в теме.

В дореволюционной России официоз рисовал благостную картину, на которой мы видим счастливых крестьян, которые с радостью несут дары на именины своего помещика.

Во времена СССР официальная наука показывала картину с другого края - нищее, забитое и полностью бесправное крестьянство.

Однако, Россия - огромная страна. Даже если смотреть на чернозёмные губернии и губернии не чернозёмные, то мы наблюдаем очень разные картины.

Чем глубже мы смотрим на разные регионы и условия проживания - тем больше контрастов крестьянской жизни и быта мы видим.

Крестьяне, жившие вдоль крупных трактов и сдававшие свои жилища на постой проезжающим барам, - вообще отдельная тема. Ведь они получали немалые деньги за ночлег, который предоставляли проезжающим.

Отдельной темой являются и крестьяне, имевшие собственные производства ещё в период крепостного права.

Можем ли мы подводить под одну меру нищего спившегося сельского пьянчужку и крестьянина, который покупал себе и своей семье вольную за огромные деньги у своего барина? Очевидно - нет.

2. Качество продуктов.

Сравнения с современным миром также бывают парадоксальными. Порою ещё крепостной крестьянин, даже до реформ, питался полностью органической пищей (кашами, щами, мясом, рыбой, яйцами из под курицы, которые она снесла только утром, грибами и ягодами, орехами).

Фактически, тот зажиточный крестьянин из прошлого, формально несвободный от помещика, потреблял качественно лучшие продукты, чем высокооплачиваемый офис-менеджер в современной нам Москве. Этот наш современник, будучи не свободен от ипотеки и кучи кредитов, живя в хорошей тёплой квартире и имея телефон модной марки, потребляет ежедневно фастфуд, а то и просто лапшу быстрого приготовления с усилителями вкуса и аромата.

Относительно свободы для двух этих социальных моделей, как и качестве и разнообразности их питания можно спорить.

Дореволюционный извозчик в Москве вполне мог позволить себе, в удачный день, откушать осетрины и чёрной икорки.

Много ли водителей такси в той же Москве наших дней могут себе позволить те же продукты в наше время….

Всё в этом мире относительно.

Написанное выше - повод поразмыслить о тех шаблонах про «нищих и забитых крестьянах», которые присутствуют в сознании каждого человека.

3. Великолепный китайский чай в крестьянской избе.

Как не упомянуть, говоря о крестьянском питании, о записках маркиза де Кюстина. Том человеке, имя которого способно было вызвать гримасу на лице многих представителей российской элиты XIX века. Человеке, который ярко показал дикость и необразованность значительной части российской аристократии своего времени и её слепому поклонению всему европейскому.

Проезжая по России он остановился в крестьянском доме. Разумеется, в своих путевых заметках он ругал и само помещение, и крестьян в тулупах. Но вот чай, который пили эти грязные (с точки зрения рафинированного европейского аристократа) крестьяне в грязном помещении с посторонними запахами, маркиза удивил.

Де Кюстин сравнил этот чай (из русской крестьянской избы) с испанским шоколадом - пожалуй, это высшая степень похвалы для безалкогольного напитка того времени. Да ещё упомянул француз про великолепные сливки, которые могут быть поданы к этому отличному чаю.

И вот тут мы наблюдаем один из многих контрастов дореволюционной России первой половины XIX века, когда русские крестьяне (стоит помнить, что события разворачиваются в 1839 году - задолго до отмены крепостного права) пьют напиток, который восхитил европейского аристократа.

Разумеется, можно, с высокой степенью уверенности, утверждать, что чай этот - караванный, доставленной из Китая.

Стоит помнить, что индийский чай, в товарных объёмах, пойдёт на мировые рынки существенно позднее - с 1848 года.

На внутреннем же рынке России индийского чая не будет, в значимых объёмах, до 1861 года, а рост поставок вообще придётся на 1870-е - 1880-е годы.

4. Сельский священник о крестьянском быте.

Один из бедных сельских священников прошлого, с болью, сетовал на то, что падает доходность многих сельских приходов. Потребности крестьян менялись, но земля не могла дать заметно больше, чем давала прошлым поколениям: «<…> ни синих самотканых кафтанов, ни посконных набойчатых рубах; но, напротив, видеть на девушке драповый кафтан, в 4 – 5 руб. полусапожки, - дело обыкновенное; самовары имеются уже очень во многих домах; а между тем земля дорога, других средств, кроме земледелия, нет, - недостаток во всём. Следовательно, содержать нас [сельских священников. – И.С.] нашим прихожанам несравненно тяжелее, чем это было для их предков».

Что мы видим? Видим проблему, с которой сталкивались подобные ему сельские священники, получившие бедные приходы. У крестьян росло потребление, появлялись самовары, а денег на отправление треб становилось всё меньше.

Тут стоит вспомнить старую русскую поговорку: «чай пить - не дрова рубить!»

Пристрастившись к чаю крестьяне заводили самовары.

Крестьянки обзаводились сапожками.

Священники на селе беднели.

Даже те крестьяне, которые уходили на промыслы и возвращались с деньгами, тратили их на чай, пиво и водку, драповые кафтаны и сапожки для любимых женщин.

Вспомним картину Алексея Ивановича Корзухина «Возвращение из города» (1870 год), на которой крестьянин вернулся домой с деньгами и подарками детям, а жена уже занята растопкой самовара….

5. Мифы о крестьянах, которые не пили чай.

В Новой России вышло и было защищено несколько диссертационных исследований, на соискание учёных степеней кандидатов и докторов наук, в которых авторы утверждают, что чай стал доступен в крестьянском быту лишь уже в советское время. Разумеется, подобные утверждения некоторых культурологов, экономистов и историков - грубые ошибки.

С каждым годом в научный оборот вводится всё больше архивных документов, а также материалов личного происхождения (включая мемуарную литературу), по которым мы всё отчётливее видим глубину проникновения чая в крестьянский быт.

Да что там архивы. Листая подборки дореволюционных толстых журналов и газет мы встречаем массу гравюр, на которых крестьяне пьют чая.

Вспомним гравюру «Книгоноша в деревне», которая самим своим существованием, в очередной раз, оппонирует утверждениям разного рода «исследователей» и отдельным культурологам с научными степенями, которые утверждают, что крестьяне дореволюционной России чай не пили.

Ещё один характерный пример - гравюра «Письмо в город», на которой мы видим пару крестьянок и старого крестьянина, у самовара на фоне деревенской хаты, который пишет это самое «письмо в город».

Началом ХХ века датируется уже масса картин классической русской живописи, на которых мы видим крестьянские чаепития. Вспомним хотя бы картину художника Куликова «В крестьянской избе», которую датируют 1902 годом. Крестьяне за самоварным чаепитием.

На французских гравюрах, изданных в 1840-х - начале 1850-х годов, задолго до отмены крепостного права, мы видим русских крестьян за чаепитием.

Современники описываемых событий, французы XIX века, русских крестьян за чаепитием фиксируют. Российские кандидаты и доктора наук XXI века русским крестьянам XIX века в чае отказывают.

О как!

6. Крестьянское чаепитие.

Частью «хорошего тона» в крестьянской среде была подача человеку стакана с чаем на блюдце. Затем человек, уже получивший стакан с чаем на блюдце, отливал чай из стакана в блюдце, дул на чай (дабы остудить) и, затем, отхлёбывал чаёк.

Данная неформальная традиция (передавать стакан с чаем на блюдце) оказалась удивительно живуча. Она сохранялась и проявлялась в среде выходцев из крестьян даже в городах, аж в середине и второй половине ХХ века, уже после окончания Великой Отечественной войны. Это фиксируется по фотографиям из семейных архивов, как минимум, вплоть до 1960-х годов. Перебиравшиеся в городские квартиры бывшие крестьяне сохраняли традиции предков даже в бытовых моментах потребления.

Многие из крестьян уходили в города на заработки. Нередко, среди их нехитрого скарба были простые чайники - один из предметов первой необходимости. В собственный чайник, зачастую, наливался кипяток, который можно было купить в трактире.

В Саратовской губернии были записаны любопытные стихи, относящиеся к наступлению весны, которую ждали сельчане, в которой мы встречаем и чай, и самовар, и даже сахар:

«Жаворонки,

Прилетите!

Красну весну

Принесите!

Нам зима-то

Надоела,

Весь хлеб

У нас поела.

Нет ни хлеба,

Ни картошки,

Самовар

Стоит на окошке,

Чай я выпил,

Сахар съел,

Самовар

На кол надел».

Стоит вспомнить, кстати, огромное количество русских прялок, датированных, в том числе, XIX веком и началом ХХ века. На них сюжет с чаепитием встречается очень часто.

Совпадение?

Не думаю!

7. Рабочий класс и чай.

Чай становится неотъемлемым элементом быта рабочих на фабриках и заводах уже во второй половине XIX века.

О характере питания простого русского фабричного рабочего конца XIX века известно довольно много: «Пища его [рабочего – И.С.] очень простая, но довольно обильная <…>. Обыкновенно она состоит из щей с говядиной (суп с кислой капустой) и каши с маслом за обедом и ужином, а за завтраком и полдником (в 6 час.) рабочие пьют чай с чёрным или белым хлебом».

К 1892 – 1893 годах чай уже длительное время входил в обычный для русских рабочих рацион питания. Я.Т. Михайловский отмечал, что при закупке и приготовления пищи на заводах артелью («артельное харчевание») максимально полное питание для отдельного рабочего составляло в 7-8 рублей в месяц – включая завтрак, обед и ужин, и, разумеется, чай. При этом заработки отдельных категорий рабочих составляли 60 и более рублей в месяц.

Помимо высококвалифицированных рабочих чай пили и бедные рабочие, а также рабочие, питание которых было организовано за счёт хозяина фабрики. В Москве, по данным Я.Т. Михайловского, на всё те же 1892 – 1893 годы, «харчевание» каждого рабочего обходилось от 4 рублей 50 копеек до 5 рублей в месяц, включая чай.

8. Хитрые капиталисты против самоваров.

В Европейской России в общежитиях, почти при всех крупных заводах, работали специальные кубы, баки или самовары для подогрева воды. Вода из этих кубов использовалась, в значительной степени, на чай.

В России со второй половины и до конца XIX века кубы были важным элементом быта рабочих в фабричных общежитиях: «<…> в кухне, или в особом помещении находится куб с горячей водою для чая и для удовлетворения других нужд рабочих».

Личные самовары и иные приспособления для разогрева воды в ряде общежитий (в том числе заводских и фабричных) были под запретом.

Формальной причиной таких запретов, даже в начале ХХ века, администрацией называлась возможность возникновения пожаров.

Однако, в реальности, это запрещение часто было вызвано желанием получить с рабочих деньги за навязанную услугу в виде кубов или общих самоваров.

Согласно жалобам рабочих «куб очень дурной какой-то железный ящик служит для артельных кухонь и для всего народу один, так что не поспевает кипеть, большую часть пьём некипячёной, от чего и страдаем животами».

Рабочие в Смоленской губернии, в частности, на Ярцевской фабрике Хлудова и стекольно-хрустальных заводах вынуждены были брать кипяток из специальных общих самоваров, которые не чистились годами.

Хитрые русские купцы и промышленники выстраивали систему, при которой часть заработанных на их предприятиях средств, возвращалось к владельцу бизнеса. Рабочие покупали продукты в заводских лавках, платили за жильё, которое принадлежало владельцу фабрики, и даже горячую воду им очень навязчиво предлагали покупать, а не кипятить в своём самоваре.

Как тут не вспомнить русскую поговорку: «хозяин - барин!»

Копеечка к копеечке!

Тут копеечка, там копеечка - вот и прибыток!

Продолжение следует…

Соколов И.А., историк чая, кандидат исторических наук

Бенифууки — это японский сорт чайного дерева, листья которого, помимо традиционных чайных компонентов, содержат метилированные катехины. А метилированные катехины — это такие активные вещества с разным приятным для организма действием. Так, например, считается доказанным их противоаллергическое действие — поэтому все просвещенные аллергики в Японии и некоторых других странах примерно за месяц до начала «цветения» хвойных деревьев начинают скупать зеленый чай из Бенифууки. Ну так вот. Японские ученые решили проверить, как употребление экстракта Банифууки сказывается на уровне липопротеинов низкой плотности. Ну и на риске развития атеросклероза, соответственно. Для чего четыре группы добровольцев кормили мороженым — три группы получали мороженое с разной дозой экстракта Бенифууки, а четвертая — просто мороженое. По результатам изучения анализов участников эксперимента ученые выяснили, что у группы, получавшей мороженое с самой высокой дозой экстракта чая Бенифууки, уровень липопротеинов низкой плотности был самым низким. Из чего, конечно, немедленно последовал вывод о потенциальной эффективности этого замечательного чая как противосклеротического средства. Японские ученые — молодцы. И идея с мороженым — хорошая.

Оригинал-https://www.mdpi.com/2072-6643/10/7/924/htm

Китайские ученые изучили диету, образ жизни и состояние здоровья более чем ста тысяч взрослых жителей Шанхая, как мужчин, так и женщин, для того, чтобы выявить ассоциации между потреблением чая (с учетом его вида и объема потребления) и риском развития диабета второго типа. Который, как известно, характеризуется хронической гипергликемией. На момент начала наблюдений диабета не было ни у кого из участников эксперимента. В течение более чем десяти лет в группе наблюдаемых было выявлено около шестисот случаев заболевания диабетом второго типа. У всех заболевших данные об уровне потребления чая были проверены измерением содержания метаболитов кофеина в плазме крови. После систематизации данных выяснилось печальное. Риск развития диабета второго типа у людей, пьющих зеленый чай, примерно на 10–20% выше, чем у людей, зеленый чай не пьющих. Причем степень этого риска тем выше, чем больше объемы потребления чая. Довольно интересные данные, на самом деле. До этого исследования информации о явных положительных или отрицательных ассоциациях между потреблениям чая и диабетом второго типа мы не встречали. Мало того, тот же эпигаллокатехинтригаллат при употреблении в чистом виде или в лабораторных условиях показал способность повышать чувствительность клеток к инсулину, то есть, фактически, продемонстрировал неплохой антидиабетический потенциал. А тут такая плюха. Сами китайские ученые говорят, что нужно разбираться с конкретными механизмами действия зеленого чая. А на бытовом уровне можно сделать предположение, что при обычном употреблении чая потенциальная диабетическая опасность кофеина превышает потенциальную антидиабетическую полезность катехинов.

Оригинал-https://academic.oup.com/ije/article/47/6/1887/5086723

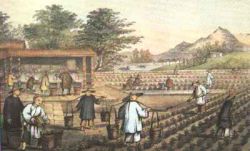

Как это всегда бывает, все начинается со сбора чайного листа. (Кстати, лучший чай в Китае выращивается на горе Хуаншань, провинция Анхой, на высоте 4 км над уровнем моря. Чай этот часто называют «чаем облаков и туманов»). По одним имеющимся у нас данным, первый сбор начинался 23 марта (за пять дней до праздника хлебного дождя), второй — в мае, третий — в августе. По другим чай собирали в мае и все лето в зависимости от плантации. Однако в любом случае чай собирается целыми сутками, и при его сборе часто соблюдались очень жесткие правила, связанные с чистотой сборщиков. Крестьяне часто моют руки, используют перчатки, следят за свежестью дыхания — короче, делают все, чтобы к сырью не примешивались посторонние запахи. При первом (после зимы, растение только пошло в рост) сборе собираются самые молодые листья, при последующих сборах сырья сортируется «по грубости».

(Кстати, в Китае существует легенда об «обезьяньем чае» — иногда чайные кусты росли в настолько недоступных местах, что для сбора листьев приходилось дрессировать обезьян).

Собранные листья высушиваются самыми разными способами — все зависит от того, какой сорт чая хотят получить в итоге — а сортов этих в Китае очень много. Листья могут провяливать, потом обжаривать в чугунных котлах, потом скручивать вручную на столе. Могут сушить на специальных, выстроенных в ряд печах с медными и чугунными плитами. Могут обварить в кипятке, потом сушить, а потом скручивать. Могут поджаривать на медленном огне в жестяных цилиндрах. Могут держать перед сушкой над пару... Короче, все могут. Причем сушек или поджариваний может быть несколько — опять же в зависимость от сорта.

Кроме этого, на разных этапах приготовления чая он мог, например, подкапчиваться в дыму опилок или сосновых иголок. А мог сушиться на золотых подносах в тени жасминового дерева. Или просто смешиваться со свежесорванными цветами или бутонами этого самого жасмина.

Особого внимания заслуживает скручивание чая в Китае. Авторам, конечно, довелось видеть немногое, но вреди этого немного были: шарики различных диаметров (от 5 мм до 3 см), кольца, спирали, что-то плоское, называемое «воробьиные язычки», некие лекалообразные формы, не поддающиеся описанию и многое другое. Кроме этого, чай могут не только скручивать, но и связывать. И тогда получаются хризантемы и плоды слив. И все это — вручную.

Кроме этого, некоторая творческая мысль еще применяется и при прессовке чая (как правило, не очень высокого качества, предназначенного для экстремальных условий хранения и транспортировки). Например, встречается чай, спрессованный в форме птичьих гнезд диаметром от 7 до 50 сантиметров.

Короче говоря, если вас интересует вопрос, чем занимаются миллиард китайцев в свободное время, можете быть уверены — они сушат, скручивают, связывают и прессуют.

Текст взят на титипсах

В 1576 году казачьи атаманы Петров и Ялышев побывали в Китае, испробовали и описали местный напиток – чай. В принципе, казаки узнали о чае еще раньше – в процессе покорения Сибирского ханства. Например, к этому времени они уже были знакомы с бурятским плиточным чаем. Есть предположение, что чай попал в Россию в 1547 году и был преподнесен в подарок царю казаками (Ермак тут ни при чем. Он был тогда еще дитя).

В 1661 году жители Тайваня начали пить дикорастущий чай (а сейчас тайваньские улуны – одни из самых знаменитых). В 1679 году был заключен первый торговый договор между Россией и Китаем (благодаря активным действиям русского посла в Китае – грека Сапфария) на поставки в Россию «сушеной китайской травки». Чай доставляли из северного Китая (там он называется «ча-и», или «ча-э», отсюда и русское «чай») по Кяхтинскому тракту. В 1697 году документально зафиксированы первые культурные плантации чая в селении Формоза (округ Нанту, Тайвань). Известно, что основная часть первого Тайваньского чая вывозилась голландскими купцами в Персию.

В 1776 году Англия отправляет первую партию опиума Китаю. Распространенность опиомании в Китае делает опиум весьма выгодной «валютой». Чайная торговля значительно усиливается (чай в обмен на опиум), но с момента начала «опиумных войн» (1839), наоборот, приходит в упадок. С 1790 года бостонские торговцы на быстроходных клиперах начинают мировую торговлю, в обмен на северо-американские меха в Южной Америке закупали медь и железо, а их обменивали в китайском порту Кантон на чай и чайный фарфор, которые везли обратно в Америку.

В 1834 году императорским указом все китайские порты объявляются закрытыми для иностранцев. До окончания первой опиумной войны (в 1842), чайная торговля с Китаем практически полностью прекращена. В 1841 году Китай разрешил продажу в России элитных желтых чаев, недоступных европейцам. Чай обменивали на меха. В 1886 году Китай экспортировал 80 тысяч тонн чая, обеспечивая потребности всего мира в этом замечательном напитке.

В 20-е годы двадцатого века прекращает свое существование Императорское чайное управление. Ну это так, к слову. В 1949 году Китай произвел всего 41 тысячу тонн чая. Такое снижение производства было вызвано, во-первых, войнами, а во-вторых, низкой рентабельностью традиционного китайского ручного производства по сравнению с механизированным в Индии, на Цейлоне и Яве. Ситуация начала изменяться в лучшую сторону только сейчас.

Ну и, наконец, с постепенной интеграцией Китая в мировую экономику, образованием крупных китайских диаспор в разных странах мира, китайский чай – в том числе и элитные его сорта – стал доступен любителям и ценителям. В том числе и в России. Опять же, вспомним о «Клубе чайной культуры"

Текст взят на титипсах

За долгие годы тесного и продуктивного взаимодействия с чаем люди выстроили вокруг него богатую нематериальную культуру. Которая проявляется и в настроении каждого конкретного чаепития, и в ритуалах и правилах почтенных чайных традиций, и в уверенности каждого увлеченного чаем человека в том, что в чае, кроме вкуса и аромата, есть что-то еще, далеко выходящее за рамки чувственного восприятия.

Это «что-то» очень сложно ухватить за хвост и классифицировать. Поэтому нет ничего удивительного в том, что нематериальную составляющую чая обзывают самыми разными словами. Философией, духовностью, этикой (а заодно и эстетикой, часто смешивая эти понятия), дао-путем и так далее. Проблема всех этих названий в том, что в них нет ничего, кроме названий, они пусты. Попробуйте уточнить у человека, который мощно задвигает про чайную философию, в чем, собственно, эта философия состоит — и окажется, что ему просто нравится, что он это слово выговорить может, а о том, что такое философия, этика, эстетика и прочая духовность, имеет представление восторженное и бестолковое.

Не помогает с классификацией нематериальной чайной культуры и кажущееся очевидным обращение к традиционным религиозным и этическим концепциям Востока. Я вообще всегда с крайнем недоверием относился к привязке чая, например, к дзэн-буддизму. Чай и чань, конечно, близки территориально и, более или менее, исторически — но даже с учетом этих факторов сентенции типа «чай и дзэн имеют один вкус» кажутся мне ничуть не более обоснованными, чем заявления «у чая протестантская этика» или «у чая православный дух». А включенность чая в буддийскую монашескую повседневность ничем не отличается от включенности чая в аналогичную повседневность православную. Безусловно, мой чайно-буддийский скептицизм связан как с предметным невежеством, так и с тем, что с китайским чаем я познакомился уже будучи вполне сформировавшимся чайным обормотом с усредненными русско-английскими вкусами — однако менее скептическим он от этого не становится.

Короче говоря, я отлично понимаю тех чайников, которые на серьезных щах несут добродушную чушь про чайную духовность и философию. Они это не со зла, а от беспомощности. Ну и еще от того, конечно, что они не знакомы с космизмом.

Космизм — это штука, которая специально придумана для того, чтобы описать весь тот милый бред, что приводит в восхищение экзальтированных красавиц и инженеров с недостатком классического образования. Вот представьте себе, что вы сидите в Калуге, у вас борода, слуховой аппарат и прогрессивные идеи о том, как вывести в космическое пространство какое-либо тело посредством реактивного движения. И все эти идеи толковы, опубликованы, подкреплены расчетами и, попав в умелые руки молодых последователей, приведут к тому, что через сто лет после вашего рождения на орбите Земли появится небольшой пипикающий шарик. А еще через некоторое время прозвучат «Поехали» и «That’s one small step for man, one giant leap for mankind». Ну то есть вы реально большой ученый, визионер и Циолковский. Вот только кроме ракетных фантазий у вас в голове есть и прочие идеи. Иногда прекраснодушные. Иногда — настолько евгенические, что один австрийский художник, реализовавшийся в смежных с живописью областях, нервно курил бы в сторонке, если бы не был убежденным зожником. Полностью игнорировать весь ваш поток сознания не получится, потому что человек вы хороший. Но и принимать всерьез значительную часть ваших идей прямо сейчас никак не получается. И тогда вас объявляют космистом. Или даже русским космистом.

Потому как космизм (пошла википедия) — это «ряд религиозно-философских, мистических, художественных, эстетических и научно-футурологических течений начала XX века, объединяемых в одну общность на основании наличия в них представлений о человеке и человечестве как элементах, связанных в единое целое с космосом и развивающихся вместе с ним по неким общим закономерностям».

Это определение как вы сами понимаете, прекрасно, потому что под него попадает все, что угодно. В том числе и наше неугомонное желание видеть в чае нечто большее, чем вкусный и отлично утоляющий жажду напиток, наша профессиональная готовность к встрече с чудом за чайным столом и смущенная неспособность признаться в том, что вся наша работа с чаем — это не что иное, как ожидание такого чуда.

Поэтому когда в следующий раз в чайном магазине, чайном клубе, чайном интернете или еще в каком-либо коммуникационном чайном пространстве вы встретите человека, говорящего словами, смысла которых он сам не понимает, но говорящего беззлобно, восторженно и вообще симпатичного, знайте, перед вами не дурачок, который выучил тридцать слов и освоил десяток манипуляций. А чайный космист.

Такой же, как и вы, только начинающий.

Автор- Денис Шумакков

Начиная с 10 века чайное искусство в Китае развивалось очень быстро. К распространению чая подключились буддийские монахи (они им, конечно, не торговали, просто чай распространялся вслед за буддизмом). Начинается и социалистическое соревнование китайских крестьян за звание лучшего чаевода. Продукция которого, естественно, подавалась к императорскому столу. Во времена правления династии Сун (960-1280) порошковый чай становится массовым напитком. Начинается расцвет китайской чайной керамики. Появились темные толстостенные глиняные чашки, покрытые темно-синей (зеленой), черной и коричневой глазурью, которые красиво контрастировали с яркой пеной взбитого порошка зеленого чая.

Император Хуи Цунг (Цзя Цзун, Hui Tsung), царствовавший в период с 1101 по 1125 год, собрал и описал лучшие способы приготовления порошкового чая. Любитель чая и покровитель чайного производства, он стал устраивать чайные турниры, в которых участники узнавали и оценивали различные сорта чая. Легенда гласит, что он стал настолько одержимым фанатиком чая, он не заметил татаро-монголов, которые и разрушили его империю. Во время его царствования производство чая в Китае увеличилось в несколько раз, процветала чайная торговля.

А вот после этого все стало плохо. Во времена правления династии Юань (1206-1368) территория Китая более чем на столетие была оккупирована Чингис-ханом и Кубла-ханом. Большинство чайных плантаций было уничтожено, чай вновь становится редким и элитным напитком, массовая культура питья чая утрачивается. Что характерно, Марко Поло во время своего путешествия в Китай даже не попробовал чай. Изначальная чайная традиция (связанная с порошковым чаем) сохранилась только в Японии, куда монах Эйсай Мэйан привез чай в 1191 году. А монголы до Японии не добрались – утонули два раза.

Но монголы однажды кончились, и во времена династии Мин (1368-1644) в Китае наступает чайный ренессанс, возрождается массовое употребление чая. Становится популярным новый метод заваривания – в кипяток опускаются целые листья. Приготовление порошкового чая непопулярно, искусство его заваривания постепенно утрачивается. Полученный в результате нового способа заваривания настой является гораздо более бледным (бледнее порошкового). Отсюда возникает потребность в новой чайной посуде. Появляется и становится модной керамика Исин (Yixing) – тонкостенные чашки и заварники из белого фарфора или из светлой глины. Фактически именно в это время зарождается современная традиция чаепития. Кстати, заварочные чайники появились и получили распространение в это же время.

В эпоху Цин (1644-1911) чайное искусство развивается и «шлифуется». Результатом этого развития стала церемония гунфу-ча, обилие сортов китайского чая и способов их пития. В эту же эпоху правил и император Цянь Лун – еще один страстный поклонник чая. Именно ему принадлежит фраза «Государь даже один день не может обойтись без чая» (Людовик XIV отдыхает). В 1557 году открывается португальское посольство в Макао, в начале 17 века с китайским чаем познакомились голландцы. Следует, правда, отметить, что в это время политика Китая была скорее изоляционистской и все контакты с остальным миром были результатом больших напрягов дипломатов и военных. Кстати, в это же время (нехилая формулировка для трехсотлетнего периода ;) в Китае начинает работать Императорское чайное управление, которое держит все под жестким контролем. И еще пытается классифицировать чай. Скорее безуспешно.

Текст взят на титипсах

Чай — это, большей частью, недорогой и очень простой в приготовлении и употреблении напиток. И поэтому напиток массовый. А так как массы в разных местах разные, то и массовый чай в Англии, Турции, Марокко, России, Вьетнаме, Китае, Узбекистане и куче других чаепьющих стран получается разным. Фактически, в случае с чаем мы имеем ровно такую же ситуацию, как и в случае с хлебом, колбасой или сыром. Они, вроде как, везде хлеб, колбаса и сыр. Но бородинский и чиабата, докторская и чоризо, комте и фета — это очень разные продукты. С чаем все точно также. Он, вроде как, везде чай, но чаепитие в The Goring, с видом на крокетную площадку, и чаепитие зимой на лыжной базе в бору Бельково будут принципиально разными, даже если чай на них будет завариваться одинаковый.

Чаепития, основанные на разных чайных традициях и ситуациях — это не только отличный способ получать разнообразное чайное удовольствие самостоятельно, но и отличный ресурс для проведения чайных шоу-дегустаций. Особенно для не очень подготовленной в чайном плане аудитории. Сравнение шэнов разной выдержки, дегустация дарджилингов с разных плантаций, наблюдение за тем, как меняется вкус гёкуро в зависимости от времени его настаивания и прочий поиск отличий таиландских реплик от тайваньских оригиналов отлично подходят для изрядно погруженной в чай аудитории. Мало того, по результатам таких мероприятий получаются очень убедительные посты в соцсетях, по которым сразу видно, что дегустация была жутко солидной, ценители на ней собрались исключительно тонкие, а чаи были очень коллекционные. И все это, конечно, невероятно круто — вот только подавляющему большинству людей ни разу не близко, независимо от их интереса к чаю.

А стоит устроить чаепитие в английском стиле, с бургерами, салатом и виски — и оказывается, что чайная культура может вызывать у людей живой, радостный, активный и, что тоже очень важно, платежеспособный интерес.

На мой взгляд, единственное действительно необходимое знание для

людей, собирающихся готовить и подавать чай для гостей — это знание различных

потребительских чайных традиций. А единственное действительно важное умение —

это умение из минимального набора подручных материалов собрать любое

стилизованное чаепитие. Хоть английское, хоть тунисское, хоть фризское, хоть на

ходу выдуманное клингонское (блин, написал, погуглил — и оказалось, что все

уже придумано до нас). Причем именно стилизованное.

Беса аутентичности, который будет нашептывать, что «Боржоми» лучше пить в Боржоми, а «Ахешани» — в Ахешани, нужно душить в зародыше. А того, кто морщит носик на попытку устроить Afternoon tea в Пскове, тя но ю в Минске или чаепитие с самоварами в Мельбурне, нужно посылать в Ричмонд, Киото или Тулу — пусть там чай пьют. Стилизованное чаепитие — это не попытка выдать себя за англичанина или китайца (тех, кто видел, как сидят китайские платья на славянских девушках, потом приходится лечить электричеством). Это самостоятельный развлекательный продукт, честная чайная клоунада «по мотивам». Причем продукт, требующий серьезной подготовки. Которая состоит не только в презентационных навыках, знании занимательных историй «из корейской чайной жизни» и умении метать сычуаньские чайники. Но и в том, чтобы в стилизуемой чайной традиции выделить несколько маркеров, которые позволят гостям однозначно эту традицию распознать и/или хорошо запомнить.

Приведу упрощенный пример. С суровой чайной точки зрения главной фишкой английской чайной традиции можно считать манеру заваривать чай с однократным доливом кипятка в чайник после первого разлива заваренного чая по чашкам. А с точки зрения гостя главной фишкой английского чаепития является этажерка с закусками — даже молоко, которое добавляется в 90% английских чашек с чаем не является таким мощным маркером, как этажерка — ведь молоко можно просто не заметить. А вот не заметить этажерку невозможно.

Ну то есть можно разбиться в лепешку и сервировать хороший дарджилинг в старинном фарфоре на бело-синей скатерти с живыми цветами и в сопровождении закусок из книжки с букингемскими рецептами, которые будут подаваться на обычных тарелочках. А можно просто бросить пакетик с эрл греем в чайник и поставить его рядом с проволочной этажеркой с толстыми магазинными вафлями на клеенчатую скатерть. И значительная часть гостей воспримет второе клеенчатое чаепитие как более английское. Потому что этажерка.

Так вот. Если вы намерены работать со стилизованными чаепитиями, для каждого их варианта нужно выделить три-пять маркеров, которые позволят людям эти чаепития запомнить и при повторной встрече с ними узнать. А в идеале еще и дадут гостям возможность внятно эти чаепития описывать. В стиле «сначала был английский чай с этажерками, а потом русский из самовара».

Лучшие маркеры — это чайная утварь, добавки в чай и закуски, они легче всего запоминаются. Маркером может быть наряд, но тут важно не быть серьезным (помним про славянских девушек) и изначально относиться к нему к нему как к клоунскому костюму (пример адекватного отношения к чайным нарядам — костюмированные чаепития в кэрролловском стиле). Почти никогда не может быть маркером сам чай. Если в попытке реконструировать русское самоварное чаепитие XIX века вы вместо цейлонского чая заварите хубэйский, исторически это будет правильно. Но на это почти никто не обратит внимания.

Так что не ломитесь в открытую дверь — и выпейте хубэйский чай сами, он вкусный. А если хотите запариться, то запарьтесь лучше на вкусные баранки. Их тоже непросто найти.

Автор- Денис Шмаков

Дальнейшая чайная китайская хронология начинает приобретать уже более научный характер — на сцену выходят письменные документы. В 770 до н.э. некий Чжоу-Гун в своей книге «Эрья» пишет о чае, как об одном из продуктов потребления. Чай упоминается в трактате «Изначальная Книга Божественного Дракона» и в тексте «Теория Еды» товарища Хуа То. С этим Хуа То у нас тоже возникла некоторая проблема. Дело в том, что мы откопали информацию еще и о том, что в 350 году в одном из китайских трактатов питие чая описал некий Kuo P’o. А Хуа То жил во времена династии Хань (до 220 года). Короче, с именами и датами сплошная путаница.

Но зато в 222 году чай точно упоминается в переписке китайских аристократов, как альтернатива вину. О чае много писали врачи, ему посвящали стихи поэты (в том числе и Ли Бо, которым, в свою очередь, восхищался Ду Фу ;) В эпоху Цзинь (265-420) в письменных источниках упоминаются чайные лавки чадянь и коллективные чаепития. В 400-600 годах историками зафиксировано возрастание количества письменных упоминаний об употреблении чая. В пищу использовались преимущественно листья дикорастущего чая, также зафиксированы первые попытки культивации чая. Чаще всего, чай используется как лекарство или как ритуальный напиток буддийских и даоистских монахов, но также применяется и как пищевой напиток. В те времена был принят следующий способ приготовления: чайные листья сминались в своеобразные лепешки, которые слегка поджаривались (кроме этого, лепешки часто сушили в виде плиток или кирпичиков). После этого лепешку (или ее часть) клали в керамический горшок и заливали кипятком; после этого добавляли соль, лук, специи, имбирь. Получался своего рода чайный суп, рецепт которого в зависимости от региона мог быть довольно разным.

В IV-V веке происходит одно из самых важных событий в истории чая. Богатый жизненный опыт показывает, что самый лучший чай получается из самых молодых листьев. В связи с этим к разнообразным названиям напитка прибавилось еще одно — «ча», что значит «молодой листок». Именно от этого слова и произошло, например, русское название напитка. И не только русское.

С пятого по седьмой века чай получает распространение на севере и северо-западе Китая. В 479 в летописи зафиксированы факты обмена чая на другие товары на северной и западной границах Китая (которые с Монголией). Фактически, так началось движение чая по знаменитому Шелковому Пути. Во времена династии Тан (618-906 года) популярность приобретает порошковый чай, который в последствии лег в основу японской чайной церемонии (после того, как попал в Японию, конечно). Приготовление и питье подобного чая становится модным занятием у знати и аристократов. Начинается оживленная чайная торговля по Шелковому Пути с Индией, Турцией (что там тогда было на ее территории) и с регионами нынешней Средней Азии. Кстати, чай в то время пили с солью (ее добавляли при кипячении воды). Так что вкус напитка сильно отличался от современного.

В 780 году поэт Лу Ю (Лу Юй) написал первую книгу о чае («Чацзин» — «Чайный Канон»). Эта книга приобрела необычайную популярность, еще при жизни Лу Ю обрел любовь и покровительство Императора, его считали в Китае чуть ли не святым. В книге (вернее, в трех книгах из десяти глав) были впервые описаны сорта чая, его выращивание и приготовление (в том числе была описана и вода для чая), ритуал чаепития. Есть основания предполагать, что именно после этой книги началось триумфальное шествие чая по Китаю. В этом же году был впервые введен налог на чай — он составлял треть урожая. Так всегда — только начнешь мыслить прекрасными образами — и сразу налог...

Текст взят на типсах